雑誌『山と溪谷』2014年4月号に記事を4ページも書かせていただく機会に恵まれ。4000字でと言われて書いてみたものの、かなりの字数をオーバーし。

雑誌『山と溪谷』2014年4月号に記事を4ページも書かせていただく機会に恵まれ。4000字でと言われて書いてみたものの、かなりの字数をオーバーし。

記事ではダイジェスト的に色々と削ったのだけれど、原文にさらに加筆した、自分ならではこの旅のまとめを以下に掲載する。

長いのでお時間があるときにでもぜひ。

—————————————

南米の最高峰、アコンカグア(6962m)に登りたいとずっと思っていた。最後にその勇姿を眺めたのは、遥か昔のこと。アジアからアフリカ、そして中南米へと1年以上旅行していた旅の途上だった。旅の途中に6000m級の山を3つほど登り、アコンカグアの麓まで足を運べど季節は冬で登山はできず。帰国後、いつかいつかと思っているうちに10年が経ってしまっていた。時は流れ、子どもが生まれ会社員となり、地球の反対側の山は距離以上に遠い存在となった。

2013年の年末年始の暦が会社員的にとても良く、4日休めば16連休になるではないか!と気がついたのが1年前。タイミングを見計らい嫁様に恐る恐る相談するとゴーサイン。会社もアウトドアメーカーということもあってか、快く送り出してくれることになった。かくして、夏前には10年ぶりの南米トリップが確定となり、計画を練りながら、遥か彼方に想いを馳せる幸せな時間が続いた。

周りの友人達に、ランダムに声をかけた。それも北海道にでも行くような軽いノリで。「アコンカグア行くけど、一緒に行かない?自己完結できる人ならだれでも大丈夫だよ」と。地球の裏側の7,000m級を誘っているとは思えないようなノリだったかもしれないけれど、意外にも軽いノリ返しでパラパラと友人たちが集まってきた。一度も遊んだことがなかった知り合いがFacebookで参加表明してきたのは時代の流れ。かくして、一人でも行こうと決めていた旅は、いつしか7人の大所帯になっていった。メンバーは10年以上密に遊んでいる某リンゴ系IT企業のシンヤ、トレイルランナーの弘樹にパタゴニアで働く村さんと紅一点の玉ちゃん、静岡で桜えび漁とみかん農家を営む二足のわらじのカッセ、そして典型的な日本企業で働きつつも、月に10日も山に行くという最年少のテラ(ちなみに見た目は若くない)。

この中で高所登山の経験があるのは僕とデナリに登っている玉ちゃんだけで、弘樹とテラは5,000mくらいまで、あとの3人の最高地点は富士山だった。いわゆるマウンティアリングのプロは一人もいないし、ガイドを雇う予定もなく、全ての手配は自分たち。手続きも困難も楽しみながら、旅のように登りたい、というのが僕の願いであった。

こうして半年前に立ち上がったにわか登山隊は、毎日のようにネットの掲示板で情報交換をしたり、富士山や都内の低酸素室にトレーングに行ったり、 打ち合わせと称した飲み会を幾度と無く原宿のタイ料理屋で開催した。

ここまでの経緯はこちらから→ アコンカグアへ -1-

12月20日、さすがに師走だけあって、出発の直前まで忙しく、会社から直接成田に向かい夜行便に飛び乗った。飛行機は西回りでドバイとリオデジャネイロを経由し、アルゼンチンの首都、ブエノスアイレスまで36時間。一泊してから翌日さらにベースの街となるメンドーサまで2時間と、とにかく遠い。地球の裏側だけあって、往復の移動だけで6日間かかるのだ。

ブエノスアイレスでは短い滞在時間ながら、ストリートでほぼ合法的な闇両替をして、入山料の1000ドルを600ドルくらいに抑えることができた。

日本ではちょうど冬至、すなわちメンドーサでは夏至となりシエスタが必要なくらい灼熱の暑さだった。朝早く起き、入山許可証の取得(約1,000ドル)、荷物運搬のロバやベースキャンプのテントを手配してもらったエージェントとのミーティング、登山靴やギアのレンタル、そして最後は10日分の食料を買いに大型スーパーへ行き荷物の振り分けとパッキング。準備にヘトヘトになりながら、なんとかすべてを一日でこなして、ようやくスタートラインにたった。

24日、タクシーでトレイルヘッドまでは2時間。ロバに預けた荷物の総重量は180kgもあった。出発地点となるオルコネスの標高は2800m、アコンカグアを眺めながら川沿いをゆるやかに登る道が続いていた。テンションが上がりまくって、みな子どものように「すげー」「キレー」ホゲーと口をぽかーんと開けながら進んだ。4時間もかからずに、最初のキャンプ地3,300mのコンフレンシアへ着く。夕焼けと朝焼け、夜の星の多さが忘れられないほど美しかった。

アコンカグアではこことベースキャンプにドクターがいて、内診、血圧、血中酸素濃度のメディカルチェックがある。なんとその検査にシンヤが高血圧で引っかかってしまった。彼の日課ともいうべき昼食写真のFacebookを皆見ていたので「あいつ毎日ラーメン食べ過ぎなんじゃないか・・・」と誰もが思った。彼は計測しなおしてくれと3回も粘り、最後は「俺は実はものすごい繊細な人間で、緊張してこんな数値なんだ、いつもならありえないよ」と強引な言い訳をかました。ドクターも負けて「ミスター・ナーバス」という異名を彼につけただけで、この先の許可が降り、一同ホッとしたのだった。

2日目の行程は長く1,000mの標高のアップに距離は25km。水がほぼ枯れてしまっている広大な河川敷をゆっくりと上流に進む。左右の山々は様々な形、斜面があり、余裕で富士山超えの4-5,000m級。日本とのスケールの違いに一同感動しながら黙々と歩いた。川の徒渉が何度かあり、後半は登りが続き、10時間で4,300mのベースキャンプに到着。キャンプ地が見えたら興奮してしまったのか、テラと村さんがすごいスピードで上がっていった。あれほどゆっくりしようと話していたのに、やれやれである。

ベースキャンプでは様々なエージェントの大型テントがあり、我々も1泊25ドル払って大型テントを確保した。

翌朝、体に異変が現れた。頭がこめかみの奥から猛烈に痛む、10mとまともに歩くこともできずに、眠くて仕方ない。完全な高山病である。村さんと僕が同じ症状で、ドクターには肺に少し水が溜まっているから翌日も安静にしているようにとの診断。昨日後半ペースをあげたテラはというと、この日も絶好調の模様。予定では休息日だったのだけれど 「じっとしていられないんで軽く登ってきます」と言い残し、玉ちゃんと二人で4,800mまでデートに出かけていった。

夕方、我々より3日遅れで日本を出発した弘樹が合流。ようやくフルメンバーとなる。ロバに荷物も預けず高速で上がってくるところが我々と体の出来が異なるトコロ。

夕食時、気づけばテラが後頭部を壁に押し付け、うつろな顔をしていた。大丈夫?と聞くと、充血させた目をこちらに向けながら「ダメです」と言った。

自分の高山病はというと、徐々に回復していた。水を高山病対策で5リッターも飲んだので、夜中に4回もトイレに起きた。その都度、テラはずっと激しい咳をしていて辛そうで見るだけでかわいそうだった。明け方の小便に起きると、まるで地縛霊でも去るかのように、何かがスコーンと抜けた気がして「高山病が終わったな」と一人嬉しくつぶやいた。

陽が出てもテラの様子はひどく、ドクターのところに連れて行くも、数歩としてまともに歩けなかった。美しいラテンのドクターに聴診器を当てられるテラが羨ましくもあったが、彼女はすぐに難しい顔をしてレンジャーを呼ぶと、そのレンジャーが無線で交信を始めた。すぐにヘリで降ろさなければ危険なレベルの肺水腫だという。血中酸素濃度を測ると33しかなかった。(おそらくはすでに死んでいる数値らしいので、えらく低かったというのが日本に帰ってきてからの適切な表現なのだろうが、この時は本当にこの数値だった)「死んじゃうよ!」と二人で笑ったら「笑い事じゃないから!」とものすごく怒られ、おしりに注射を打たれ酸素ボンベをしているテラを見てさらに一緒に笑うと「ほんと笑い事じゃないわよ!」と切れられた。このダメなグループ的レッテルはここを去るまで続き、なにかあるとすぐ呼び出されることになった。

持っていけるのは貴重品とパスポートだけだと言われ、それらを渡すとテラはヘリコプターに乗せられあっという間に去っていった。彼のアコンカグアはじつにあっさりと、たった3日で終わってしまった。(この後しばらく連絡がとれなくなったのだが、入院後にリカバリーをして、気分を変えてパタゴニアでワインを飲んでますとの連絡が来て、一同ホッとしたのであった。)

さて、我々は2日間のベースキャンプ順応を終え、入山から5日目に5,500mのニド・デ・コンドレスまで高度順応を兼ねた荷揚げを行った。景色は上がれば上がるほど別世界。これまで下から見上げていた高峰が眼下に見えていくという満足極まりない体験である。ただ、ちょっとでも負荷をかけると頭の血管が切れるような感覚に襲われるので、すべてを慎重にゆっくり行わなければならない。

無事テントを5,500mに張り、下山した翌日は完全休息日。

7日目、再び5,500mへ。実はこの後の天気予報では強風が続いていたのだが、5,500mまでは上がれるだろうし、宿泊しての高度順応も必要だろうとのことで、まずは行ってみようとなったのだ。上がるとすぐに、レンジャーが上部から遺体を降ろしてきて、上部のキャンプ地でテントが6つも風で潰されたと聞き、続々と下山していく人々とすれ違った。遺体がテントのほど近いところに安置された不安な夜を過ごした翌日、レンジャーに今後3-4日は天候が悪いままとの報告を受けると、カッセと村さんは一度ベースキャンプまで下山するとキャンプ地を去っていった。

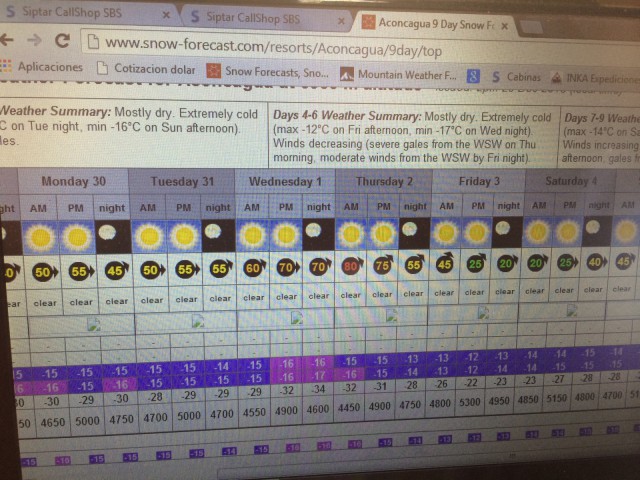

このまま時間切れになるなら、早めに降りてメンドーサでワインでも飲もうかとも思ったけれど、諦めきれない我々4人は天候が回復するかもしれない最終日にかけることにして、ここ5,500mでもう3泊高度順応を進めながらギリギリまで粘ろうと決めた。

その3泊はのんびりとしたものだった。6,000mまでのんびりとハイクしたり、水場を探して散歩をしたり、テントの中で年越しのカウントダウンをしたり、和気藹々と皆で楽しく過ごした。ただ一点だけこの旅で一番つらかったことがある。このハイキャンプで作る水があまりにも苦くてまずく、それだけならまだしも4人全員が下痢になったのだ。高所でのキジ撃ちは辛い。それも四方八方からの予測できない爆風に襲われ小便が毎回自分にかかってしまうレベルの強風・極寒状態で素手になってしゃがまなければならない。しかも公式のルールとして、大便はベースキャンプまで持ち帰らねばならないというおまけ付き。このプロセスに皆が体力と気力を奪われてしまったのは言うまでもない。

ハイキャンプでの4泊目、下山した二人も上がってきて、最後のチャンスにかけることになった。1月3日深夜0:00に起き、朝食と準備と下痢止め剤を飲み、2時に着られるものを全てまといテントから出た。残念ながら風は止まなかったけど、ダメ元のチャレンジである。

暗い中、数日前に登ったルートを思い出しながらゆっくりと歩く。最終キャンプ地のベルリンまで2時間程度。ここで、前日ベースキャンプから上がってきた村さんの様子がおかしくなった。辛い、寒いを連発し、いきなり靴下を変え始めた。それも20分もかけて・・・そこからは固まって動かなくなってしまった。「あとちょっと行ってみようよ。みんな辛いしがんばろう」との呼びかけに「わかった、頑張る」と答えるものの、一歩も足が前に出ない。近寄ると鼻水を垂らしうつろな目をしていた。これは無理だと思い、カッセに一緒に降りてもらうこととなった。当初からバディを决めていたとはいえ、まだ健常な者に下山を促すのはとても複雑な気分だった。

残った4人で上に上がった。まるで魔界のような爆音が上部から聞こえていたけど、6,000mの風の吹きさらしに出ると、その音の正体である爆風が我々に襲いかかってきた。あんなに着込んでいたのに、止まると寒い。ちょっとやばいなー、と久々に思った。シンヤがだいぶ遅れ始めて、様子を見に行ったり迎えに行ったら体が冷えて。かといってじっと待っていても、強烈な眠気に襲われ気づくと眠ってしまっている自分がいた。6:00頃、ようやく朝日が当たり始めた。

眼下に見える山々にゆっくりとアコンカグアの影が移っていき、それはそれは神々しかった。ただ、寒すぎたためかカメラを頑張って取り出すとモーターが壊れてしまっていた。6,400mの大トラバース手前、再び猛烈な爆風にさらされた。風の中進むことができずに、しばらく待機した。弱くなった合間を縫って、ちょっと進んでみたものの、ストックで体を支えていないと立っていられないレベル。そのときふと、家族の顔が浮かんでしまった。子どもと嫁さんにもう一度会いたいなー、そんなことをこんな時に思うのは初めての事だった。この風の中、無理をすれば登頂できるかもしれない。ただ果たして、下山する体力は残るだろうか。体の弱りもあり、気持ちも弱ってしまっていたのかもしれない。比較的すんなりと状況を受け止め、「ここで辞めよう」と皆に告げた。

こうして、僕のアコンカグアは終わった。弘樹と玉ちゃんは最後にもう少しチャレンジをしてみるというので、彼らを見送り、結局今日もシンヤと二人かとお互い笑って、そしてちょっと悔し涙を流してから、下山の途についた。

ハイキャンプのテントを撤収してベースキャンプまで。そこで無事下山していた村さんとカッセと再開し、帰りのロバとタクシーの手配をしてから、残る二人を待った。

21:00、ようやく彼らが降りてきた。6,600mまで上がれど、時間切れで下山すると決めたとのこと。本来であれば昨日がラストのチャンスだったので仕方ない、なんせ明日はロバに荷を積み25km歩いて、150kmタクシーにのってメンドーサ、翌早朝には飛行機である。

こうして我々の南米最高峰チャレンジは、7人の誰もが登頂を果たせずに、一つの目的は果たせなかったわけだけれども、もう一つの皆で半年前の最初のミーティングで決めた絶対目標、「何があっても全員生きて戻ってこよう」という約束だけは果たせたのであった。

—————————————

下山しながら、何がいったい悪かったんだろう。あの時ああしていれば、でもダメったかな。それならこうしていれば、でもダメだっただろうな。とそんなことを考えてばかりいた。タラレバはないけれど、それでも考えずにはいられない。それは今でもそうだ。

メンドーサに無事に帰ってきて、ギアを返却し、ホテルを探し、交代でシャワーを浴びるともう深夜0:00。そこから眠らぬラテンの街へと繰り出し、3:00までステーキ屋で飲み食いをした。帰ってきてもちろん、爆睡のはずである。それでもなぜか朝が来る前に目が冷めて、あまりにも悔しくてバスタオルが全面鼻水で塗れてしまうほどオイオイとみっともなく泣き続けた。でも泣いたらとてもスッキリした。とにかくただただ悔しかった。原因が天候であれ、なんであれ。打ち勝ちたかったな、と思った。

—————————————

帰国して、ずいぶんな月日が経った。

山と渓谷に記事を書かせてもらったり、Rainy dayでスライドショーをやらせてもらったり、それもまた幸せな時間だったと感じる。準備して、実施して、振り返り、そしてアウトプットする、というとてもいいサイクルができたと思う、ただ一点登頂できなかったという、一番重要な事実を除いては。

また次の新しい山へ。それが実在する山なのか、それとも人生の山なのか、今度こそ頂に立ってみたいと思う。